Betriebsporträt Röösli

Inhalt

Betriebsspiegel Betrieb Röösli

Name: | Familie Andrea und Franz Röösli-Probst mit Janis, Julia und Lenya |

Adresse: | Unterschwand 1, 6016 Hellbühl LU |

Produktionsstandards: | IP Suisse Betrieb, Wiesenmilch, BTS und RAUS |

Tierbestand: | 50 Milchkühe (Holstein, Swiss Fleckvieh, 1 Braunvieh-Kuh) durchschnittliche Milchleistung 7500 bis 8000 kg, Jungvieh, 320 Mastschweine |

Fütterung: | keine TMR; Sommer ⅓ Weide, ⅓ Heu, ⅓ Eingrasen; Winter Mais- und Grassilage, Heu |

Fläche: | 32.6 ha |

Kulturen: | 3.5 ha Futterweizen, 3.5 ha Silomais, Grünland, Ökoflächen und Hochhecken QII, Eichenallee und 2.5 ha Wald |

Arbeitskräfte: | Andrea und Franz Röösli-Probst, Sohn Janis, Eltern Trudy und Franz Röösli-Villiger, ein Lehrling |

Besonderes: | Teilnahme Agroscope-Projekt «Nährstoffflüsse» (Schweine), Ressourcenprojekte «KlimaStaR Milch» und «Ammoniak und Geruch Zentralschweiz» (Rindvieh), Schwalbenmonitoring Stadt Luzern |

Erfahrungsbericht

Was war Ihre Motivation, Ammoniak-Reduktionsmassnahmen beim Stall-Neubau umzusetzen?

Franz Röösli: Ich wollte einen Stall bauen, der auch in 10 bis 15 Jahren noch auf dem aktuellen Stand ist. Bereits mein Vater hatte so gedacht, als er 1975 als einer der ersten in der Schweiz einen Laufstall baute. Für die Zukunft ist es wichtig, Nährstoffkreisläufe so weit wie möglich zu schliessen.

Welche Massnahmen wurden beim Stall-Neubau umgesetzt?

- Erhöhter Fressplatz mit Abtrennungen nach jedem Fressplatz

- Lauf- und Fressgang mit seitlichem Gefälle (3 Prozent) und Harnsammelrinne

- Rückbau der offenen Güllegrube und Neubau einer grossen Güllegrube unter dem neuen Stallgebäude. Dadurch steht ein Lagervolumen für 8 Monate zur Verfügung.

- Einbau von zwei CowToilets zum Auffangen eines Teils des Harns, der separat gelagert wird

- Gezielte Ausbringung des Harns als sofort wirksamer Stickstoffdünger

Wie verhalten sich die Tiere im neuen Stall?

Sehr ruhig. Nur die ersten drei Tage waren etwas turbulent. Das lag daran, dass wir die Kühe während der Bauzeit auf verschiedene Ställe aufgeteilt hatten und sie sich im neuen Stall wieder aneinander gewöhnen mussten. Ein Vorteil war, dass sich die Kühe in den «Ferien»-Ställen bereits ans Melken mit Roboter gewöhnen konnten. So ging die Roboter-Eingewöhnung eigentlich reibungslos.

Wie steht es mit der Klauengesundheit?

Betreffend Klauengesundheit kann ich noch keine Aussagen machen, da wir erst seit Ende April im Stall sind. Wir hatten bereits vorher eine gute Klauengesundheit, da der Boden mit Gummimatten ausgestattet war.

Gab es Probleme beim Bezug des neuen Stalls, und würden Sie bereits etwas anders machen?

Probleme gab es keine. Einzig ein Detail bezüglich CowToilet ging vergessen: Bevor die Kühe in der CowToilet urinieren können, müssen sie vermessen werden, da ja alle unterschiedlich gross sind. Das Vermessen geht fix mit einem Zollstock. Anhand der Transponder-Nummer können die Daten hinterlegt werden. Bis jetzt sind wir zufrieden mit dem Stall und wie wir ihn geplant haben.

Weshalb haben Sie eine CowToilet installiert?

Darauf aufmerksam gemacht hat mich eigentlich Peter Zaugg. Zuerst dachte ich, es sei ein 1.-April-Scherz. Dann habe ich mir ein Video auf Youtube angeschaut. Unterdessen bin ich überzeugt, mit der CowToilet sind wir einen Schritt voraus und fit für die Zukunft. Irgendwann kamen dann auch noch Personen aus dem Ressourcenprojekt «Ammoniak und Geruch Zentralschweiz» auf mich zu. So ergab sich eins nach dem andern.

Spannend an der CowToilet finde ich die neuartigen Düngemittel, die anfallen. Der reine Urin ist ein hochwertiger natürlicher Stickstoffdünger z. B. für Bio- oder Gemüsebaubetriebe. Er enthält ebenfalls noch etwas Kalium, aber fast kein Phosphor, der in der Regel in Hofdüngern reichlich vorhanden ist.

Was waren die Herausforderungen bei der Gewöhnung an die CowToilet?

Wir haben die CowToilet am Anfang als reine Lockfutterstation geführt. Die Kühe gingen rein und merkten, dass nichts Gefährliches passiert. Ein paar wenige sind erschrocken als der Stimulationseffekt das erste Mal einsetzte und haben aus Nervosität gekotet. Das hat sich unterdessen aber gelegt.

Gab es Veränderungen beim Kraftfutterbedarf?

Zu Beginn ist es ein Ausprobieren, wie wir die Tiere in den Melkroboter und die CowToilet bringen. Das Kraftfutter geben wir im Roboter in Form von betriebseigenen Maiswürfeln (1 Kilogramm) sowie Ausgleichsfutter (2 Kilogramm) und in der CowToilet (1 Kilogramm Maiswürfel) ab. In der CowToilet haben die Kühe als Anreiz alle 50 Minuten 60 Gramm Lockfutter zugute. Wir können diese Werte jedoch jederzeit anpassen.

Gibt es messbare Erfolge bei der Ammoniakreduktion? Was ist das Potenzial aller Massnahmen?

Wenn ich den Tank mit dem gesammelten Urin anschaue, scheint die CowToilet zu funktionieren. Und ich denke, dass wir eine Harnreduktion im Stall erreichen und die damit resultierenden Ammoniakreduktionen ebenfalls. Expertenschätzungen aus der Schweiz zu folge sollen es zirka 15 Prozent* sein. Die Reduktion hängt direkt mit dem Anteil des gesammelten Urins zusammen und ist sehr vorsichtig geschätzt. Für unseren Stall wurde eine Gesamt-Ammoniakreduktion von insgesamt 44 Prozent pro Kuh (Cowtoilet, Quergefälle, erhöhter Fressbereich) errechnet.

*Ammoniakreduktionspotenzial 15 Prozent gemäss Einschätzung von Thomas Kupper, HAFL, im Rahmen des Ressourcenprojekts. Es ist unklar, ob die im Versuch von van Dooren et al. (2023) gesammelte Harnmenge von durchschnittlich 10.4 Liter pro Kuh (ca. 35 Prozent der insgesamt ausgeschiedenen Harnmenge) bei einer CowToilet für 25 Kühe erreicht werden kann. Für den vorliegenden Betrieb wird angenommen, dass deutlich weniger als ein Drittel der totalen Harnmenge gesammelt wird. Die erreichte Emissionsreduktion wird daher eher konservativ auf 15 Prozent für Stall und Laufhof geschätzt.

Welche Erfahrungen wurden beim Bauen gemacht?

Wir hatten uns im Vorfeld dafür entschieden, die Kühe auf andere Betriebe zu verschieben und bei der TVD abzumelden. Die Tiere wurden kostenlos durch die Betriebe betreut, als Gegenleistung gingen das Milchgeld und die Tierwohlbeiträge an sie. Bei Abgängen lag die Haftung jedoch bei uns. So konnten wir uns voll und ganz auf den Stallbau konzentrieren und viel Eigenleistung einbringen.

Gibt es durch den neuen Stall/das neue System auch organisatorische Änderungen?

Da wir wegen des Melkroboters nicht mehr selber melken und durch die Inbetriebnahme der CowToilet, hat sich bei uns einiges verändert. Wir brauchen wohl noch etwas länger als unsere Kühe, bis wir uns im neuen Stall voll eingewöhnt haben (lacht).

Technische Angaben

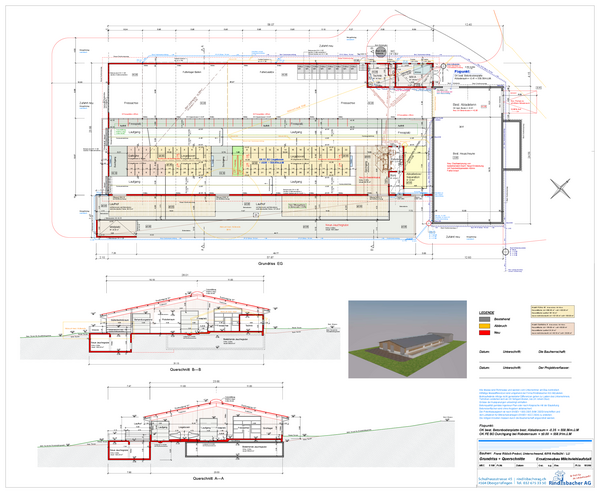

Stallplaner | Rindlisbacher AG |

Gebäudehülle | System Wolf AG |

Cowtoilet | Vertrieb Schweiz: Rindlisbacher AG |

Erhöhter Fressstand mit Abtrennung | Podesthöhe: 10-12 cm |

Laufflächen geneigt mit Harnsammelrinne | Quergefälle: 3 Prozent durch Gummimatte profiKURA 3D von Kraiburg |

| Hofdüngermanagement | Güllelager: 1200 m3 unter Laufhof und 500 m3 (davon 200 m3 für reinen Urin) unter Stall. Entmistung: Schieber Duräumat, läuft 10mal pro Tag, momentan noch manuell eingeschaltet. |

| Melkroboter | M²erlin von Fullwood JOZ, für 60-70 Kühe |

| Licht- und Luftverhältnisse | Lichtsystem FRESHLIGHT Gute Durchlüftung, evtl. wird im Sommer noch ein Deckenventilator installiert. |

| Tierkomfort | BTS-Stall RAUS Liegeboxen: Hochboxen mit Gummimatte KEW Plus von Kraiburg und Häckselstroh als Einstreu, viel Platz im Kopfbereich |

Kostenaufstellung

| Gesamtkosten | zirka 1.5 Mio. Fr., das entspricht Fr. 30'000 pro Kuhplatz |

| Eigenleistungen | Holzarbeiten und Stalleinrichtung zirka Fr. 100’000-150'000 |

Folgende Mehrkosten für ammoniakmindernde Massnahmen sind entstanden:

| Abtrennbügel FEEDbox | Fr. 256.-/Tier, Total Fr. 14'340.- |

| Harnsammelrinne | Fr. 40.-/m, Total Fr. 4'110.- |

| Gummimatten profiKURA 3D mit Gefälle | Fr. 29.-/m2, Total Fr. 9'890.- |

| Kosten pro Cowtoilet | Fr. 30'000.- (1 Cowtoilet/25 Kühe) |

Abzüglich Beiträge Strukturverbesserungsverordnung:

- Laufgang mit Quergefälle und Harnsammelrinne (240.-/GVE)

- Erhöhter Fressplatz (140.-/GVE)

10.06.25/est